Ich bin sehr froh darüber, dieses Buch „Auf deutscher Scholle“ (verfasst im Jahr 1935), auf dem Trödelmarkt entdeckt zu haben. Schwups in die Tasche, und für wenige Taler ein wertvolles Stück Geschichte, von Hans von der Nordmark in wunderschöne Worte gefasst, die ich gerne mit euch teilen würde.

Das Buch ist 80 Seiten lang, und es entstand in einer Zeit als man das Bauerntum noch ehrte, es schätzte und förderte. Denn in diesem sah man nicht nur die Quelle der Ernährung, sondern auch der Erhaltung unseres Volkes.

Alle Erzählungen dazu, lassen sich nicht in Kürze wiedergeben, aber ich versuche über die nächsten Tage kleine Geschichten zu entnehmen, und setze sie (hoffentlich geschickt genug) aneinander.

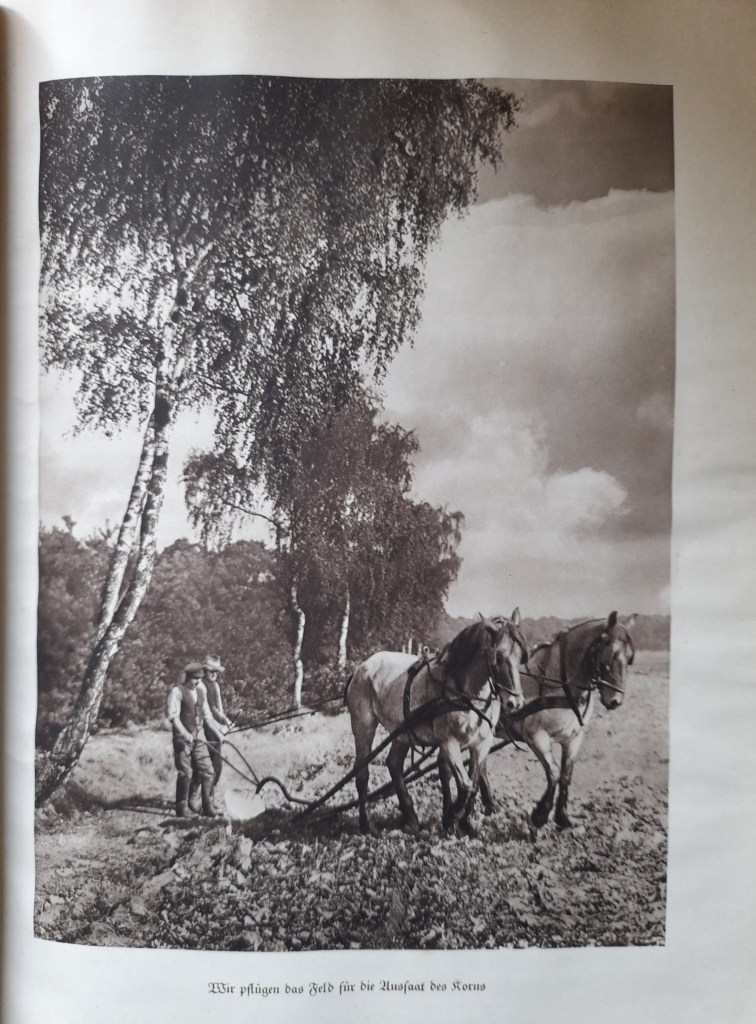

Wir pflügen, und wir streuen

Den Samen auf das Land;

doch Wachstum und Gedeihen

steht nicht in unserer Hand.

„Deutschland ist arm an Raum, aber reich an Menschen und Hilfsmitteln, um auf beschränkter Fläche die Ernährung seines Volkes sicherzustellen und dazu gewerbliche Rohstoffe zu erzeugen. Die Grundbedingung für den Aufbau des eigenen Lebens und des Volkes ist die Stetigkeit in der Wirtschaftsweise.

So heißt es: „Wirtschafte vielseitig, vermeide aber die Vergrößerung der Anbaufläche der Früchte, die das deutsche Volk nicht braucht und die in deinem Betriebe unsichere Ernten geben.“ Die Erntemengen müssen gesteigert werden, nicht aber die Getreideanbauflächen, damit Raum bleibt für die Erzeugung anderer wichtiger Nahrungsmittel und Rohstoffe.

Die Maienzeit schwebt geheimnisvoll durch das Land, der lebensspendende Sonnenblick küsst die Erde und schmückt die Baumkronen mit zartem Grün. Die schaffende Allmutter Erde hat über Garten und Feld ihre Farbenwunder ausgeschüttet. Jede Gegend hat im Frühling ihre eigenen Reize. Wer den Anblicke eines Tulpenfeldes in dieser Zeit genießt, wird von der Farbenwirkung gepackt sein und sie nie vergessen.

Ja, schön ist Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht über die Fluren gestreut.

Jetzt ist wieder der Juni da. Der Rotklee steht vor der Blüte, die Heuernte kann beginnen. Morgens in aller Früh, die Glocke in Hochbergen kündet die vierte Stunde, da sind die Mäher am Werk. Nach reichlich zwei Stunden ist die Arbeite beendet, dann kommt die Maschine, der Grasmäher und vollendet bis zum Abend den Schnitt. Der Bauer führt die Maschine, der Knecht und die Magd aber verteilen die Schwaden fein säuberlich über das Feld, sie streuen den Klee.

Bis in den September hinein, blüht die Heide, dann ist Pracht vorbei. Die Heide honigt nicht mehr. In günstigen Jahren ist der Honigertrag sehr gut, und wer schätzt ihn nicht, den schönen herben Heidehonig? Verregnet aber der August, oder sind die Tage kalt und windig, dann gibt’s nur geringe oder keine Erträge in der Heideblüte. Das sind schwere Jahr für den Imker, den die Zuckerfütterung muss nun ersetzen, was die Natur in ihrer Launenhaftigkeit versagte.

Erntezeit:

„Nun störet die Ähren im Felde, ein leiser Hauch;

Wenn eine sich beugt, so bebet die andere auch.

Es ist, als ahnten sie alle

der Sichel Schnitt – die Blumen und fremde Halme

erzittern mit.“

Am frühen Morgen streben die Mäher aufs Feld. Im Kleinbetrieb fallen die Halme unter die Sense, und die Binderin bündelt das Korn. Vor Jahren wurde auch auf den großen Besitzungen alles Korn mit der Hand gemäht. Die Mäher waren stolz auf ihre Leistungen, und die Binderinnen wetteiferten mit ihnen.

Der Tag versinkt, die Dämmerung folgt. Der Tau legt sich auf die Gefilde. In den Wiesengründen wallt der Nebel. Kein Lüftchen regt sich , still ist’s, mucksmäuschenstill. Am Osthimmel steigt der Mond empor, und er wirft sein Silberlicht auf die schlafende Flur. Die Wachtel schlägt, schlägt rastlos bis Mitternacht, und wer es hört, der hemmt den Schritt und horcht auf den poesievollen Ruf, der heute so selten erklingt. Erntezeit – Erntezauber!

Der Bauer hat durch die Jahrhunderte hindurch einen harten Kampf ums Sein kämpfen müssen. Die weltlichen und geistlichen Herren forderten von ihm einen Teilertrag seines Schaffens. Was im Schweiß erstand, wurde im zügellosen Hofleben vergeudet. Wenn die Kriegsfurie durchs Land raste , und das war nicht selten in früherer Zeit, dann zahlte der Bauer an Geld und Gut bis zum Weißbluten an Freund und Feind. Was vieljähriger Fleiß und strengste Sparsamkeit zusammengetragen hatten, ging in Augenblicken dahin.

Die verkommenen feindlichen Scharen hausten erbarmungslos auf den Höfen. Was nicht genommen wurde, wurde vom Feuer gefressen. Ganze Dörfer fielen in Schutt und Asche. Die Bauern der so gestraften Gegenden wurden bitterarm, sie verloren alles und viele auch das Leben. Unmenschlich hat das Landvolk gelitten, aber Mut und Lebenswille gingen nicht verloren. Und wieder wuchs der Wohlstand in den Dörfern.

——————————

Heidebilder von Detlev von Liliencron:

Tiefeinsamkeit spannt weit die schönen Flügel,

Weit über stille Felder aus.

Wie ferne Küsten grenzen graue Hügel,

Sie schützen vor dem Menschengraus.

Im Frühling rauscht in mitternächtiger Stunde

Die Wildgans hoch in raschem Flug.

Das alte Gaukelspiel: in weiter Runde

Hör ich Gesang im Wolkenzug.

Verschlafen sinkt der Mond in schwarze Gründe,

Beglänzt noch einmal Schilf und Rohr.

Gelangweilt ob so mancher holden Sünde,

Verläßt er Garten, Wald und Moor.

*

Die Mittagssonne brütet auf der Heide,

Im Süden droht ein schwarzer Ring.

Verdurstet hängt das magere Getreide,

Behaglich treibt ein Schmetterling.

Ermattet ruhn der Hirt und seine Schafe,

Die Ente träumt im Binsenkraut,

Die Ringelnatter sonnt in trägem Schlafe

Unregbar ihre Tigerhaut.

Im Zickzack zuckt ein Blitz, und Wasserfluten

Entstürzen gierig feuchtem Zelt.

Es jauchzt der Sturm und peitscht mit seinen Ruten

Erlösend meine Heidewelt.

*

In Herbstestagen bricht mit starkem Flügel

Der Reiher durch den Nebelduft.

Wie still es ist! Kaum hör‘ ich um den Hügel

Noch einen Laut in weiter Luft:

Auf eines Birkenstämmchens schwanker Krone

Ruht sich der Wanderfalke aus;

Doch schläft er nicht, von seinem leichten Throne

Äugt er durchdringend scharf hinaus.

Der alte Bauer mit verhaltnem Schritte

Schleicht neben seinem Wagen Torf.

Und holpernd, stolpernd schleppt mit lahmem Tritte

Der alte Schimmel ihn ins Dorf.

*

Die Sonne leiht dem Schnee das Prachtgeschmeide;

Doch ach! wie kurz ist Schein und Licht.

Ein Nebel tropft, und traurig zieht im Leide

Die Landschaft ihren Schleier dicht.

Ein Häslein nur fühlt noch des Lebens Wärme,

Am Weidenstumpfe hockt es bang.

Doch kreischen hungrig schon die Rabenschwärme

Und hacken auf den sichern Fang.

Bis auf den schwarzen Schlammgrund sind gefroren

Die Wasserlöcher und der See.

Zuweilen geht ein Wimmern, wie verloren,

Dann stirbt im toten Wald ein Reh.

*

Tiefeinsamkeit, es schlingt um deine Pforte

Die Erika das rote Band.

Von Menschen leer, was braucht es noch der Worte,

Sei mir gegrüßt, du stilles Land.

(1883)